家庭科レベルで簡単リメイク服では

・おうちにあるミシン(手縫いのみのリメイクもあり)

・小学校の家庭科の授業で用意した裁縫セット でできる

本当に着られる”家庭科レベル”のリメイク服の作り方や洋服のお直し方法をご紹介しています。

幼稚園や保育園、小学校の持ち物リスト、こんな指定ありますよね。

持ち物一覧

- タオル(掛けひも付き)

- 雑巾(ループ付きのもの)

・・・・・・

また、上着やレインコートなどの首の後ろ側にも

”掛けひもをつけてきてください”という指定が入る場合があります。

他にも大きさや色、素材などの指定が細かく

さらにお子さんの気にいる柄で・・・なんて考えていると

ついうっかり”掛けひもなし”のものを買ってしまったorz…なんてこともありますよね?

でも大丈夫!後からでもしっかり丈夫な掛けひもを縫い付けることができますよ。

長く使う上着やレインコートの生地も傷つけません。

この記事では後付けでもしっかり丈夫!雑巾やタオル、上着の掛けひもの縫い付け方をご紹介します。

掛けひもにおすすめのひも、縫い付けるための材料と道具

掛けひもにおすすめの素材は?

切り口の丸い巾着用のカラーひも(綿、アクリルなど)

¥100均にも売っているこんな感じのひも、ありますよね。

入園準備などで使ったものが余ってませんか?ちょうど良いので使っちゃいましょう。

ダッフルコートみたいな重たい上着には向かないのですが

雑巾やタオル、お子さん用の軽い上着にはこちらで十分対応できます。

細い帯状の綿綾織ひもや綿サテンリボン、組みひもなど(綿、ポリエステルなど)

リボンのような平たい形状の紐を使うと

首の後ろのあたりが気になる上着などにも違和感なく縫い付けることができます。

このような柄入りの組みひもも、ワンポイントになって素敵ですね。

平たく目の詰まったものであればしっかり縫い付けることができるので

重たいコートなどにも使うことができます。

手持ちのハギレを縫って平紐にする

15cm四方程度のハギレがあればひもを手作りすることもできます。

厚みのない伸びない素材のハギレを用意してください。

作り方は下の方でご紹介しています↓↓

掛けひも以外に必要な材料と道具

最低限のお裁縫セット(+あれば家庭用ミシン)

上着やインコートへの縫い付けは手縫いの方が簡単です。

小学校の家庭科で用意したような最低限のお裁縫セットだけで十分作業できます。

掛けひもを自分で作る場合はミシンがあった方が便利です。

タオルや雑巾への縫い付けはミシンの方が手早く丈夫に作業できます。

補強が必要な素材には、接着芯や接着剤付きの補修布

掛けひもを縫い付ける範囲は1〜2cm程度です。

そこまで重たくないとしても、その一点だけに上着の重みが集中して大丈夫?と不安なら

その部分を補強してから掛けひもを縫い付けるのがおすすめです。

不織布で作られた接着芯よりもしっかり織られた生地で出来た補修布がおすすめです。

色を選ばなければ¥100均でも販売されています。

上着やレインコートに掛けひもを縫い付ける方法

生地の切り替え部分を利用して掛けひもを縫い付けると目立たない!

一針も穴を開けたくないなら!上着の掛けひもを縫い付ける箇所は?

フリース素材のジャンパーやニット素材のパーカーなどならそこまで気になりませんが

ツルッとした素材のダウンジャケットやレインコートの場合

ほんのちょっとの針穴がものすごく目立つ気がして、掛けひもの縫い付けに躊躇してしまいます。

さらにレインコートやダウンはアイロン接着で生地を補強することもできません。

この場合おすすめなのが

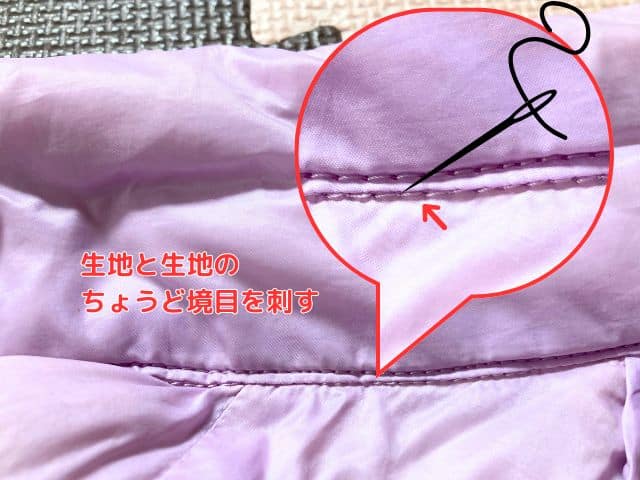

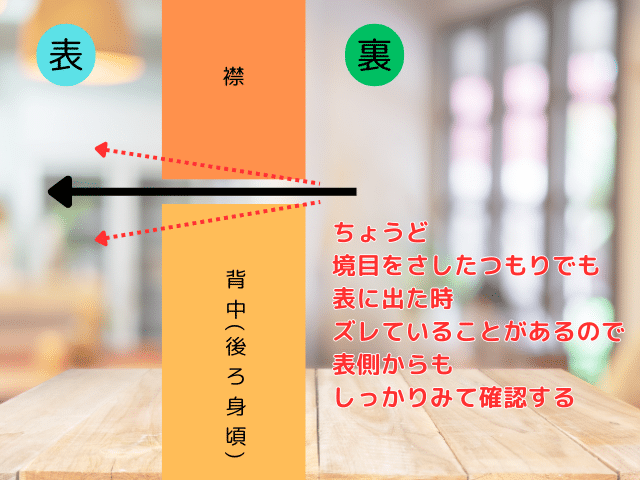

背中(後ろ身頃)のきじと襟の生地を縫い合わせた境目に針を通す、という方法です。

この生地の境目の空間にだけ針を通すようにすれば

表の生地を傷めることなく掛けひもを縫い付けることができます。

(実際には中に縫い代があったり、わずかに繊維を拾ってしまったりするかと思います)

[実践]上着やレインコートに掛けひもを縫い付ける方法

では実際に掛けひもを縫い付けていきましょう。

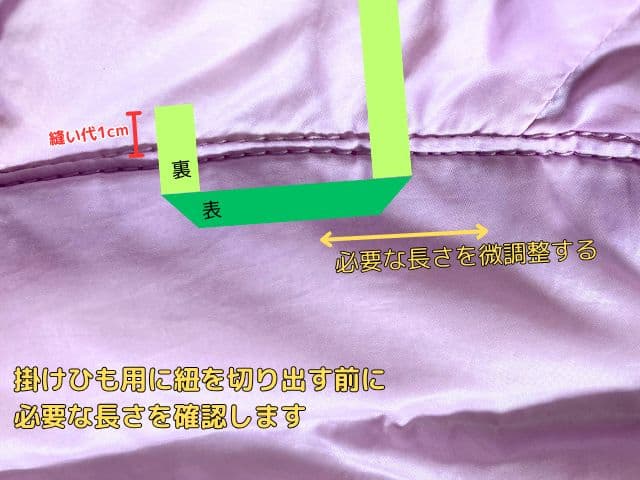

切る前にまず紐の両サイドを内側に織り込むようにして、このように掛けひもの形を作ります。

これをジャケットの首の部分に当ててみてどのくらいの長さが必要なのかイメージします。

必要な長さがわかったら縫い代分2cmを追加してカットします。

ちなみにナイロンやポリエステル素材なら切り口をライターで炙って溶かして端処理

綿素材やごく薄手の生地なら縫い代を両側2cmずつ計4cmとって三つ折りにするのがおすすめです。

炙りの端処理は縫い付ける前に、三つ折りの端処理は縫い付けた後がやりやすいです。

カットしたらつけたい位置に紐を当てて

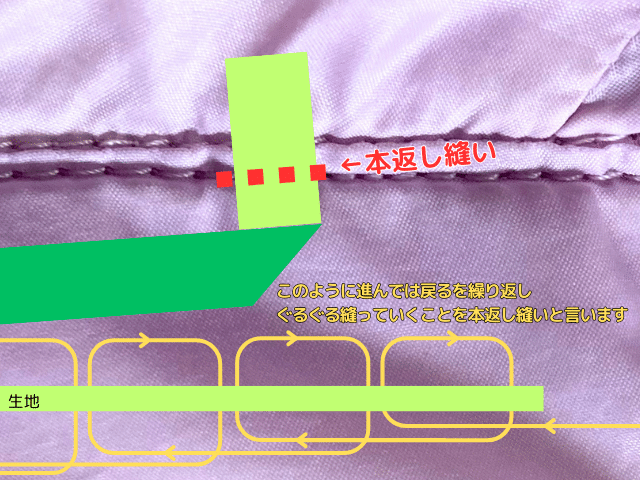

1針1針、きちんと生地の境目に針が刺さっているかを確認しながら縫い付けていきます。

縫い方は丈夫に仕上がる本返し縫いがおすすめです。

表側に針を抜く際にもきちんと生地の境目を通っているか確認しましょう。

反対側も縫い付け終わったら、綿素材の場合は三つ折りの処理もします。これはなみ縫いで大丈夫です。

これで上着やレインコートの掛けひもの縫い付け方はカンペキです!

タグがあるなら利用しよう!結ぶだけの簡単テク。

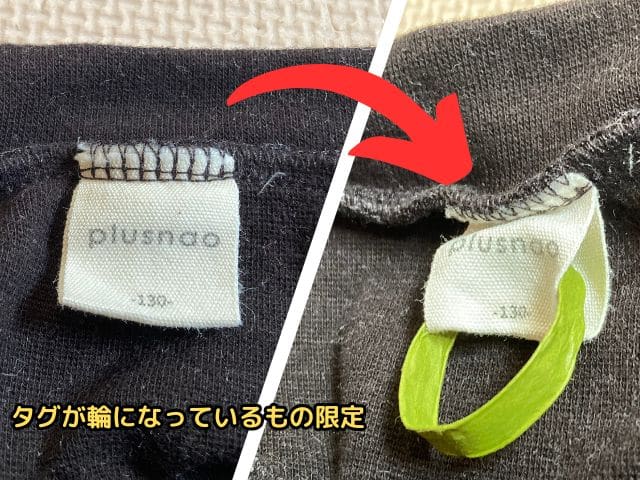

ちなみに「首の後ろ部分にタグならついているよ〜」という場合はもっと簡単です。

このタグに紐を通すして結ぶだけで簡単に簡易的な掛けひもができちゃいます。

これはゆるく織られた丸いカラー紐でも大丈夫です。

ただし、タグの生地の強度はその洋服によって全く異なるので

あくまで簡易的なものとして、そしてお子さんの軽い上着用の方法としてお試しくださいね。

雑巾やタオルに掛けひもを縫い付ける方法

平紐ならガッチリ丈夫に縫い付けられます。

雑巾やタオルはそこまで見た目に気を使わなくて良いので、ミシンで丈夫に縫い付けられます。

特に幼稚園や保育園のお手拭きタオルは

フックにかけた状態で手を拭くこともあるので、しっかり丈夫に縫い付けることが大切です。

平紐やリボンをすっきりキレイに縫い付ける方法

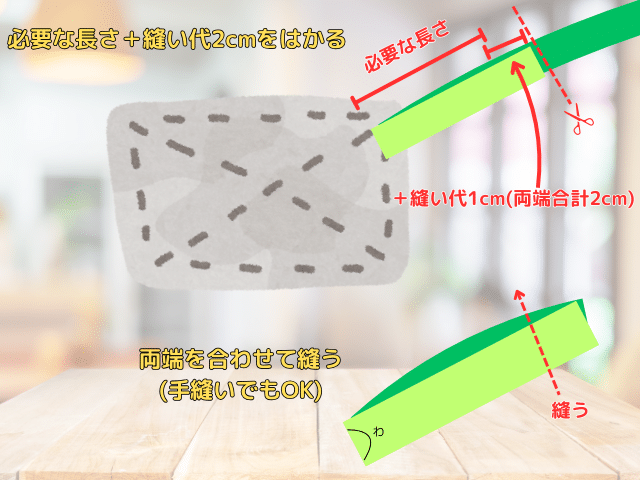

まずタオルや雑巾に平紐やリボンを当ててみて、掛けひもに必要な長さを確認します。

先に輪にしてからタオルや雑巾に縫い付けるので、縫い代を2cm取ってカットします。

端と端を重ねてミシンで(手縫いでも大丈夫です)縫い合わせたら

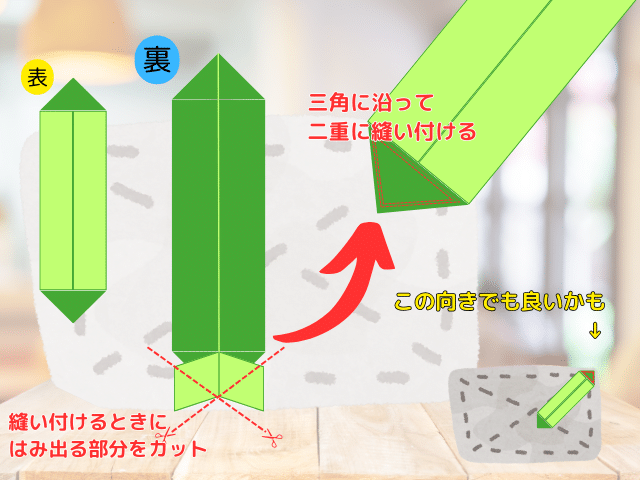

こんな形に割り広げてアイロンでクセづけし、はみ出た三角の部分はカットします。

この状態でタオルや雑巾の掛けひもをつけたい位置に置き、この三角の部分をミシンで縫います。

手縫いでも大丈夫ですが、各辺2回ずつ縫った方が丈夫なのでミシンの方が断然早いです。

このように簡単に縫い付けてもいいのですが

この三角の縫い付け方の方がペタンと平らに仕上がり、特に雑巾の場合お掃除の作業の邪魔になりません。

また、縫い目の向きが3方にあるので引っ張られた時の力を分散することができます。

より丈夫に掛けひもを仕上げたい時におすすめの縫い付け方です。

補修布×細い紐ならアイロンだけでつけられる?!

最後はもっと簡単なアイロンだけでつけるアイディアです。

雑巾や片側が手拭い素材のタオルなど「じゅ〜〜」っとがっつりアイロン当てて接着できるもの限定です。

使うのはゼッケン用などしっかりした布素材のアイロン接着シートと

生地に接地する面積の狭さと強度を両立できる、ぎゅっとしっかり織られた丸紐がおすすめです。

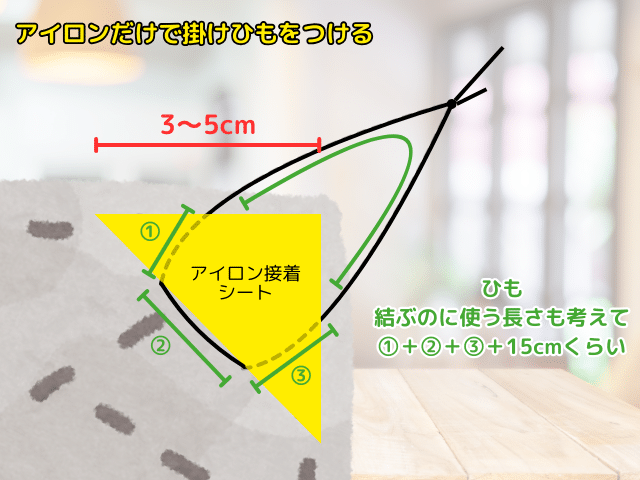

まずアイロン接着シートを三角形にカットします。

大きさは掛けひもをつけたい場所によりますがお名前スペースとして使えるくらいの

3〜5cmくらいの大きさが良いかと思います。

次に紐をカットします。

アイロン接着シートのこの部分を通るのでこの3本の通り道+15cmほどの長さが必要です。

紐の端と端を結んだら、先ほどの通り道を通るように紐とアイロン接着シートをおき

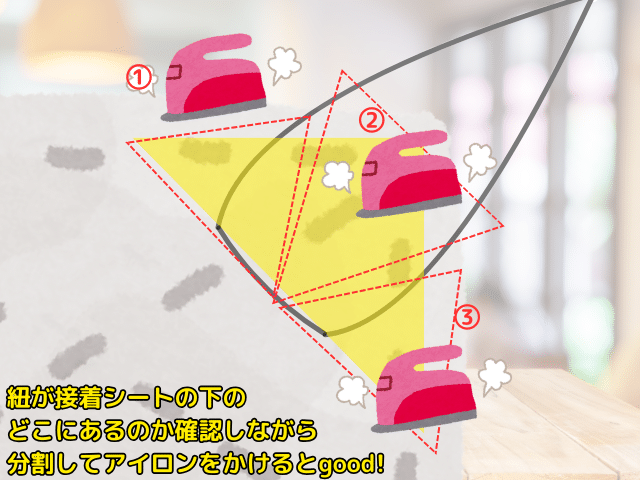

アイロンでぎゅーっと接着します。

三角の下の辺の外に出る紐の分量はギリギリにしたいのですが

難しい場合は左側の辺を接着してから真ん中のエリア、冷えて固定されてから右側の辺というように

分割してアイロンをかけると確実ですね。

これで針も糸も使わないアイロン接着の掛けひもの付け方が完了しました。

アイロン接着シートの部分にそのままクラスや名前を書いてもいいですね。

ハギレを使って掛けひもを作る方法

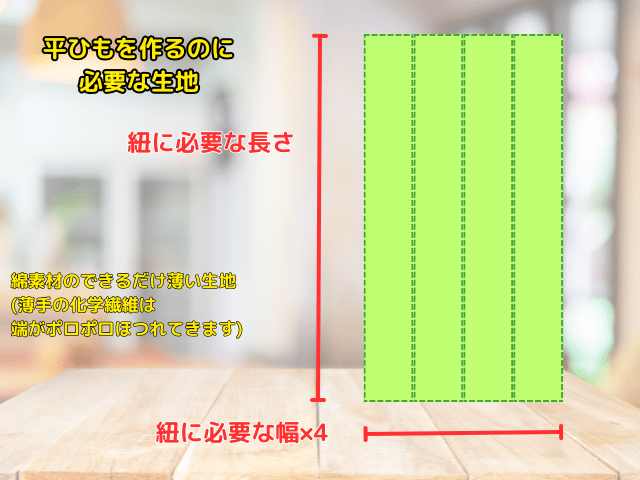

欲しいひもの幅×4の生地が必要です。

手持ちのハギレで上で使ったような”平紐”を作る方法です。

今回は¥100均などで”カットクロス”として販売されているような、薄い綿素材の生地を想定して解説します。

必要なサイズは以下の通り、生地を四つ折りにして作ります。

(欲しい紐の幅×4)×欲しい紐の長さ

かなり幅の太い平紐が必要なら、中表で筒に縫い、表に返せば良いのですが

1cmやそれより細い平紐なのでそれはできません。

また、あまり分厚い生地だと四つ折りにできないので

「この生地、柄がなかったらめっちゃ透けるだろうなぁ」くらいの薄手の生地がおすすめです。

化学繊維よりも、洗濯により繊維が絡まって端処理の必要がなくなる綿素材がおすすめです。

ミシンよりもアイロンが肝?

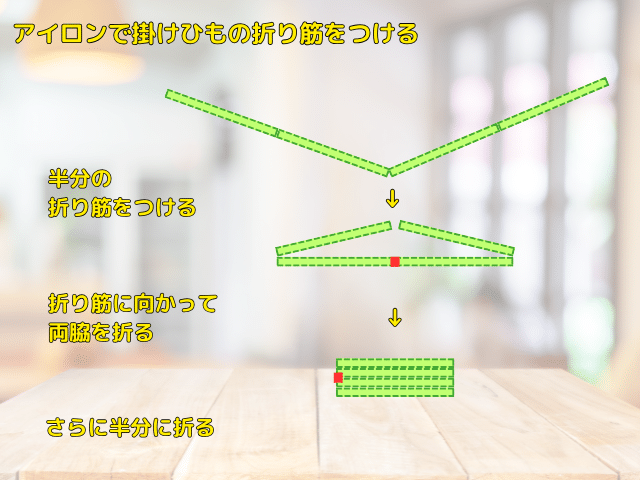

平紐の作り方は、折って縫うだけ!

簡単なのですが、このような簡単な作業ほどアイロンがとっても重要です。

まずハギレがしわくちゃの場合は、アイロンで縦横の繊維がきっちり垂直に交わるように整えます。

必要なサイズにカットしたら、4等分の線をアイロンできっちりつけます。

4等分にするときはまず、半分に折りアイロンをかけます。

一度開いて真ん中にできたおり筋に向かって両側の端を折り、またアイロンをかけます。

最後に半分のおり筋に合わせて折りもう一度アイロンをかけます。

正直、薄い生地なら爪なんかでギーっと跡をつければ筋が入るのですが。

このあとこの4枚を重ねた状態でミシンに入れていくことを考えると

きっちりとぺったんこになって確実に折り筋がつくアイロンがおすすめです。

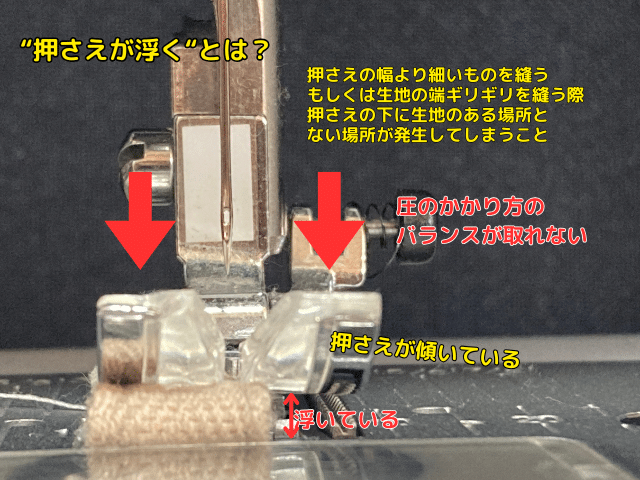

紐のふちが縫いにくい時は”座布団”を作ろう!

最後に、このような細い紐をミシンで縫うときのちょっとしたコツをご紹介します。

このように細いものを縫おうとすると、押さえ金の一部が宙に浮きます。

ミシンは押さえ全体の面積で、生地を掴んで送ることを前提として作られているので

押さえが浮く箇所があるとうまく送れず、生地がミシンに巻き込まれたり糸が絡んだりする原因になります。

これを解消、しかもミシン初心者さんでもお金をかけずに簡単に解消するには2つ方法があります。

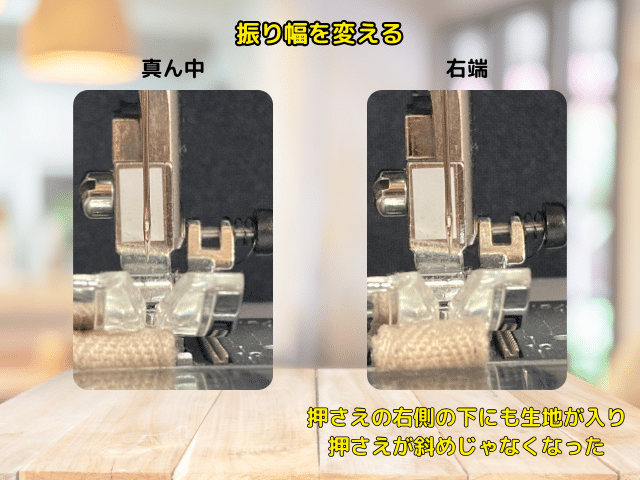

[ミシンの設定]振り幅を変える

まずはミシン側の設定で解消する方法です。

実はミシンって、針を押さえの端ギリギリまで動かすことができるんです。

家庭用コンピューターミシンでもメーカーや機種によって場所は異なりますが

私のミシンの場合は右上の方に針の動きを調整するつまみが2つあります。

そのうち一つが”振り幅”の調整つまみで、通常真ん中にある針を左右好きな位置に移動できるんです。

この場合右端に移動させると生地も少し右側にズラすことができ

押さえに均等に圧をかけられるようになりました。

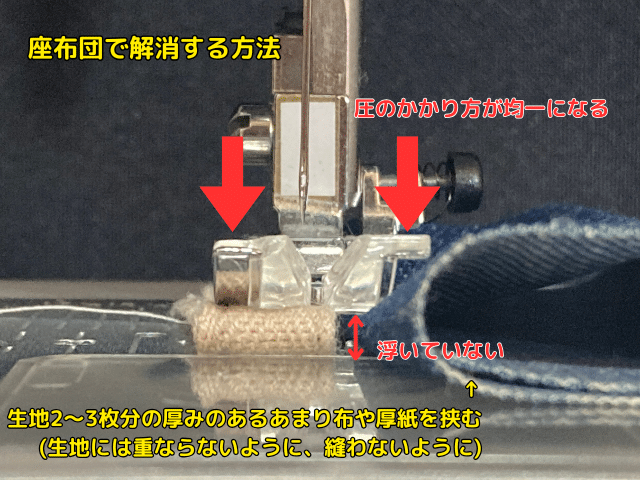

[即席グッズ]”座布団”を作る

もう一つの方法は、浮いている部分に”座布団”を挟むという方法です。

浮いている部分にも何か生地と同じ厚みのものを挟んでしまう、ということなんです。

使うのはあまり布や厚紙など、今回のような紐だけでなくちょこちょこ使うので

ミシンケースやお裁縫箱に一緒に入れておくといいですね。

何か道具を使うというとちょっと面倒にも感じますが、

洋服や鞄を作っていると、求める縫い幅や縫う生地がちょくちょく変わるので

ミシンの設定は変えずに道具一つで簡単に調整できるこの方法の方が便利なことも多いんです。

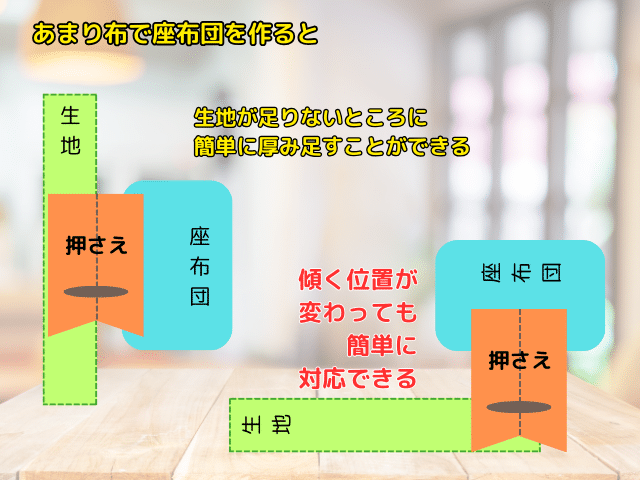

今回の平紐の場合も、このように短い辺を縫うときなど

向きを変えても座布団の位置をずらすだけで簡単に向きを変えて縫い進められます。

どちらが正解ということはないので、やりやすい方法で工夫してみてくださいね。

[まとめ]雑巾やタオル、上着の掛けひもの縫い付け方

今回は後付けOKなタオルや雑巾、上着やレインコートの掛けひもの縫い付け方をご紹介しました。

特にお子さんは「絶対これじゃないとやだ!!」とこだわりがあることも多いので

気に入ったアイテムに後付けで掛けひもが縫い付けられるようになると

アイテム選びのストレスがなくなりますね。

他にもこのブログでは、小学2年生と年中さんの娘のママである私が

入園入学準備で行った節約や工夫をたくさんご紹介しています。

幼稚園や保育園、小学校のアイテムは

それぞれ指定が細かくてお裁縫苦手ママでも”どうにかしなきゃいけない”という状況になりがちです(^◇^;)

家庭科レベルの裁縫道具と工夫で乗り切るアイディアをご紹介しています。

ぜひこちらも参考にしてみてくださいね。

人気ブログランキング

コメント